かつて「失われた文明」と呼ばれたマヤ。密林に覆われ、人目につくこともなく長らくその全貌が謎に包まれてきました。しかし今、現代科学の力によって、そのベールが少しずつ剥がされつつあります。中でも注目されているのが、航空レーザー測量「LiDAR(ライダー)」の活用。地上からは到底見えなかった巨大な都市構造や神殿が、まるで魔法のように浮かび上がってきたのです。

1. LiDARで蘇る古代都市の姿

かつて考古学者たちは、熱帯雨林の密林に覆われたマヤ遺跡を発掘する際に、幾多の困難に直面してきました。背丈を超える茂み、視界を遮るジャングル、そして湿気と虫害――これらが多くの遺跡を長年未発見のまま隠してきたのです。しかし現在、革新的なレーザー技術「LiDAR(ライダー)」が登場したことで、これまで「見えなかった」古代都市が次々と明るみに出ています。

LiDAR技術とは?その画期的な仕組み

「LiDAR(Light Detection and Ranging)」とは、航空機やドローンに搭載したセンサーから地表に向けてレーザーを高速で連続照射し、その反射波を測定して地形を立体的に可視化する最先端のリモートセンシング技術です。この技術の特徴は、特に密林地帯において、樹木の葉や枝の隙間を透過し、地面そのものの形状を精密に計測できる点にあります。つまり、樹木を透視して地表を立体的に浮かび上がらせる、まさに「考古学のX線」とも呼べる技術です。

メキシコ・カンペチェ州での驚異的な発見

近年のLiDAR技術を活用した最も注目すべき事例が、メキシコのユカタン半島に位置するカンペチェ州の調査です。2013年、森林の炭素蓄積量を計測するために取得されたLiDARデータを考古学者が再分析した結果、わずか129平方キロメートルの狭いエリアから、実に6,674棟もの未知の建造物が発見されました。

- ピラミッド型神殿 神殿や儀式を行ったとされるピラミッド型の建築物が複数確認されました。その規模は大小様々ですが、なかには地域の中心的役割を担ったと推定される大型のピラミッドも含まれています。

- 球戯場(球技場) マヤ文明の特徴的な儀式的競技「ポクタポク(マヤ・ボールゲーム)」を行った球戯場も数カ所特定されました。これは社会的・宗教的儀式として重要な場所でした。

- 広範な居住区画 一般市民が居住したと思われる住居跡や道路網も広がっており、非常に整然とした都市計画が伺えます。これにより、従来想定されていた以上に複雑な社会構造を持った都市国家だったことが明らかになりました。

- 貯水池・用水路などのインフラ設備 都市を支える重要なインフラとして、多数の貯水池や複雑な用水路網が確認されました。マヤ文明が水管理に高度な技術を有していたことを裏付けています。

なぜこの発見は重要なのか?

この調査が明らかにしたことは単に未知の遺跡の存在だけではありません。むしろ、「マヤ文明は従来考えられていたよりも、はるかに人口密度が高く、組織的で複雑な社会だった」という点に大きな意味があります。

研究を率いた北アリゾナ大学の考古学者ルーク・オールド・トーマス氏は、以下のように語っています。

「我々が目にしたのはただの古代都市の姿ではなく、非常に高密度かつ多様な社会のあり方そのものでした。これは従来の歴史観や文明観を根底から揺さぶるほどの成果です。」

実際、以前の推定では数万人程度と考えられていた地域人口が、この発見により数十万人規模であった可能性が浮上しました。これは、マヤ文明がいかに先進的なインフラを持ち、都市国家間の政治的・経済的交流が活発であったかを示す強力な証拠です。

さらに重要なのは、この発見によって考古学者たちが従来の手法に固執するのではなく、LiDARのような新しい技術を積極的に取り入れ、さらなる未知の遺跡の探索を続ける重要性が強調されたことです。

LiDAR研究の今後の展望

現在、マヤ文明の研究においてLiDARは欠かせない技術として認知されており、グアテマラやベリーズなど他の地域でも調査が拡大しています。これらの調査は、マヤ文明がいかに広域にわたり、高度な都市計画を有していたかを今後さらに明らかにすることでしょう。

またLiDARを用いて遺跡の保護や観光資源化への活用も期待されており、考古学研究のみならず地域の文化振興や経済活性化においても重要な役割を果たすことになるでしょう。

次々と密林の底からその姿を現しつつある古代都市群は、マヤ文明の真の姿を語りかけるだけでなく、現代社会における文明と自然との共存のあり方についても深く考えさせてくれるのです。

2. 骨から語られる血縁と儀礼の実像

マヤ文明というと、多くの人は密林にそびえるピラミッドや鮮やかな壁画をイメージするでしょう。しかし、その華やかな文明の裏側では、人間を生贄として捧げる「人身供犠」が儀礼として行われていたことが、長年の考古学研究で知られています。ただし、その詳細な実態は謎に包まれ、具体的な情報はほとんどありませんでした。ここ数年、古代ゲノム学(パレオゲノミクス)という最新の科学的手法が登場したことで、この謎に劇的な光が当たり始めています。

古代ゲノム学(パレオゲノミクス)とは?

「パレオゲノミクス(古代ゲノム学)」とは、古代の遺骸からDNAを抽出し、その遺伝情報を分析することで、当時の人々の血縁関係、人口移動、社会構造などを明らかにする新しい研究分野です。近年では、数千年前の骨や歯からでも比較的高精度で遺伝子データを抽出することが可能となり、考古学と遺伝学が融合した最も注目される分野の一つとなっています。

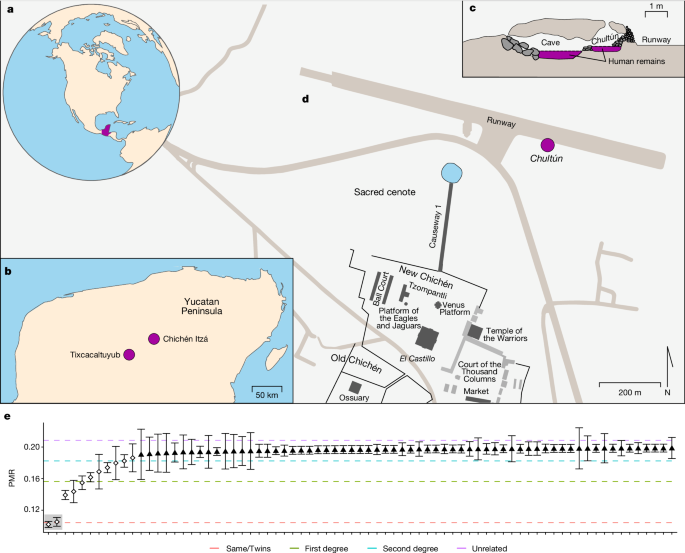

チチェン・イッツァでの衝撃的な発見

メキシコのユカタン半島に位置するチチェン・イッツァ遺跡では、「聖なる泉(セノーテ)」や地下貯蔵庫(チュルトゥン)で、多くの人骨が発見されています。最近の研究では、これらの遺骸64体から古代DNAが抽出され、その詳細な遺伝的解析が行われました。

- 全ての犠牲者が男性であった 分析された64体の人骨すべてが男性であることが明らかになりました。これにより、特定の儀礼には性別による選別があったことが初めて科学的に裏付けられました。

- 犠牲者の約25%が血縁関係にあった 供犠に選ばれた男性たちの4人に1人が親族関係を持っていたことが判明。供犠の対象がランダムではなく、特定の家族やコミュニティの中から選ばれたことを示唆しています。

- 双子の犠牲者の存在 さらに驚くことに、犠牲者の中には2組の一卵性双生児が含まれていました。マヤ文明には双子の神々を描いた英雄神話『ポポル・ヴフ』が存在し、双子が宗教的・象徴的に重要視されていた可能性があります。この発見は、神話と実際の儀礼行為の関係を科学的に示す極めて貴重な証拠となっています。

なぜ地元の人々が犠牲となったのか?

これらのDNA解析が明らかにしたもう一つの重要な点は、供犠の対象者が遠方から捕虜として連れてこられた「外国人」ではなく、地域内のコミュニティの住民であった可能性が高いことです。遺伝的には現在のユカタン地域の住民とも近縁関係にあり、供犠が外部からではなく地域内部で行われていたことを示しています。

これは、当時の社会がある種の共同体としての団結や宗教的な結束を高めるために、自らのコミュニティ内から犠牲者を選んでいたことを示唆しています。つまり、人身供犠は単なる暴力行為ではなく、共同体の安定や豊穣を願う神聖な儀礼行為として社会的に認知されていた可能性があるのです。

パレオゲノミクスが明らかにしたコパン王朝の起源

一方、マヤ文明を代表する都市国家の一つ、ホンジュラスにあるコパン遺跡では、別の重要な発見がありました。碑文には、コパン王朝の創始者が外来の王としてグアテマラの「ティカル」からやって来たと記されています。これを検証するため、公立小松大学や金沢大学などの国際研究チームがコパン遺跡から出土した王族の人骨をゲノム解析しました。

結果は碑文の記述と一致し、王族の祖先が外来の血筋を持つことがゲノムレベルでも確認されました。これは、マヤ文明内で異なる都市国家間の支配者階級が、政治的・婚姻的ネットワークを構築し、複雑な社会構造を形成していたことを示す具体的な証拠です。

今後の研究展望と意義

これらのパレオゲノミクスによる研究成果は、単に歴史的な事実を明らかにするだけではなく、マヤ文明の社会構造や信仰体系、人間の社会行動に関する深い理解をもたらしています。今後、さらに多くの遺跡から古代DNAが抽出されることで、マヤ文明の社会的なダイナミクスがより鮮明に見えてくることが期待されます。

また、この研究手法は他の古代文明研究にも応用され、世界中で歴史理解の新たな扉を開いていくことになるでしょう。人類の営みを遺伝子レベルで追跡するという画期的な方法論は、考古学が向かうべき未来を示しているのかもしれません。

3. 気候変動が文明を滅ぼしたのか?

緻密な天文観測、洗練された都市計画、高度な文字や暦法を持つ文明が、なぜ突然放棄されたのか。この問いに対する有力な仮説の一つが、「気候変動による干ばつ説」です。しかし、この説を裏付ける決定的な証拠は長らく不足していました。ところが近年、気候科学と考古学の融合による新しい研究が、この説に明快な裏付けを提供し始めています。

気候変動を解き明かす最新手法:「石筍分析」とは?

最近、マヤ文明衰退期の気候状況を調べるための有力な手法として注目されているのが、「石筍(せきじゅん)」の安定同位体分析です。石筍とは洞窟内で天井から滴る水滴が石灰岩と結合して形成される、鍾乳石の一種です。成長する過程でその内部に水中の酸素や炭素の同位体を取り込み、長期的な気候変動を記録する「天然の気候アーカイブ」として知られています。

この石筍の酸素同位体の比率を精密に測定することで、過去数千年にわたる降水量や干ばつの状況が詳細に復元できます。

スイス研究チームが明らかにした衝撃的な気候変動の証拠

スイス連邦工科大学(ETHチューリッヒ)の研究チームは、ユカタン半島の洞窟で採取した石筍を分析し、西暦660年から1100年までのマヤ文明衰退期における詳細な気候変動データを再現しました。

- 660年~1000年:頻発した干ばつ この期間は度重なる深刻な干ばつが記録されており、短期的な干ばつが何度も繰り返し起こったことが明らかになりました。これにより、農作物の収穫量が減少し、食料供給が不安定化した可能性があります。

- 1020年~1100年:壊滅的な長期干ばつ 特にこの期間は、「マヤ文明の衰退期」と正確に一致する、極端に厳しい干ばつが長期にわたって続いていたことが判明しました。この壊滅的な干ばつが社会の崩壊に決定的な打撃を与えた可能性が高いとされています。

マヤ文明衰退と気候変動をつなぐ鍵――「年縞分析」による画期的成果

一方、別の画期的な手法として「年縞(ねんこう)分析」も行われています。年縞とは湖底の堆積物が一年ごとに積み重なった縞模様の層を指します。これは木の年輪と同様に、正確な年代測定が可能であり、過去の環境変化や人間活動を極めて詳細に復元できる手法です。

最近では、マヤ文明の都市放棄時期を特定するため、湖底堆積物から人間の排泄物(具体的には窒素15という安定同位体の比率変動)を検出する研究が行われました。これは、湖の堆積物に含まれる有機物に、人間の糞便由来の物質が含まれている場合、窒素同位体の比率が特異的に変化することを利用したものです。

その結果、西暦909年頃に、マヤの都市が急速に放棄され始めたという具体的な時期が特定されました。また、同時期には土壌の侵食や森林の減少を示す証拠も得られており、これは過度な森林伐採による土地の疲弊と、それに伴う農業崩壊が都市の放棄に関連していることを示しています。

衰退は干ばつだけが原因ではない?――複合要因説

ただし、気候変動だけがマヤ文明を崩壊させたわけではないという見方も強く主張されています。メキシコ国立自治大学のマヤ専門家エリック・ベラスケス氏は以下のように指摘しています。

「文明の崩壊には常に複数の原因があります。干ばつは一つの要素ですが、それに加えて過度な森林伐採、土壌劣化、人口過密、資源競争、戦争や暴力など、多くの社会的・環境的要因が絡み合っているのです。」

つまり、マヤ文明の崩壊は「干ばつ」だけでなく、人間活動が環境に与えた負荷による「環境破壊」と、それに伴う社会的緊張が重なった結果、複合的に引き起こされたと考えるべきでしょう。

マヤ文明衰退から学ぶべき教訓――現在と未来への警鐘

マヤ文明が経験したこの一連の出来事は、現代社会に対しても極めて重要な教訓を提供しています。高度な文明でさえ、環境を無視した持続不可能な発展を続ければ、気候変動のような自然災害によって致命的な打撃を受ける可能性があるのです。

最新の科学が示すこの過去の出来事は、現代の私たちに対しても警告を発しています。環境への配慮と持続可能な社会作りこそが、人類文明が未来にわたり繁栄するために必要不可欠な条件であることを、マヤ文明の歴史は今なお静かに語りかけているのです。

総括:マヤ文明研究の革新が私たちに伝えるもの

LiDAR技術は、熱帯雨林に隠れていた未知の都市や高度な社会構造を鮮明に浮かび上がらせ、古代ゲノム学は人身供犠や王朝間の関係性といった、従来の手法では解明困難だったマヤ社会の内部構造に新たな光を当てています。また、石筍や年縞を用いた気候分析は、文明の衰退を引き起こした干ばつや環境破壊を精密に再現し、文明と環境の繊細な関係を示しています。

しかし、こうした研究の意義は単に過去の謎を解くことにとどまりません。マヤ文明の興亡から得られた知見は、環境変動や社会的要因が文明の持続性に与える影響について、現代社会に対しても鋭い警鐘を鳴らしています。私たちは、マヤ文明が辿った運命から何を学び、どのように未来へ活かしていくのか―考古学と自然科学の融合が示す新たな知見は、私たちの世界観や歴史認識、さらには未来への姿勢さえも変えてしまう可能性を秘めています。

この革新的なアプローチは、まさに次世代型の考古学研究であり、今後も新たな発見が次々と生み出されるでしょう。マヤ文明研究が示す教訓は明快です。過去を知り、そこから得られる知恵を現代に活かすことこそが、私たちが直面する課題を乗り越えるための鍵になるのです。

![[Ancient Mayan Civilization] 5 Latest Books Recommended (August 2023 Edition)](https://sitereports.site/wp-content/uploads/2023/08/mayan-civilization-5-latest-books-recommended-august-2023-edition1-300x168.jpg)