気温を測るだけでは、炎天下に膝をつく遺跡発掘調査に従事する作業員さんや遺構検出面の脆弱な遺物は守れません。そこで本記事では、埋蔵文化財発掘調査×熱中症対策というニッチながら日々現場に向き合う我々の切実なテーマを、最新の衛星地表面温度(LST)データ、改正 労働安全衛生規則、そして 空調服・ミストファン・深部体温ウェアラブルまで絡め、「マクロ・メソ・ミクロ・ガバナンス」の四層戦略で徹底解説します。

1. 気温ではなく「地表面温度」を見る時代

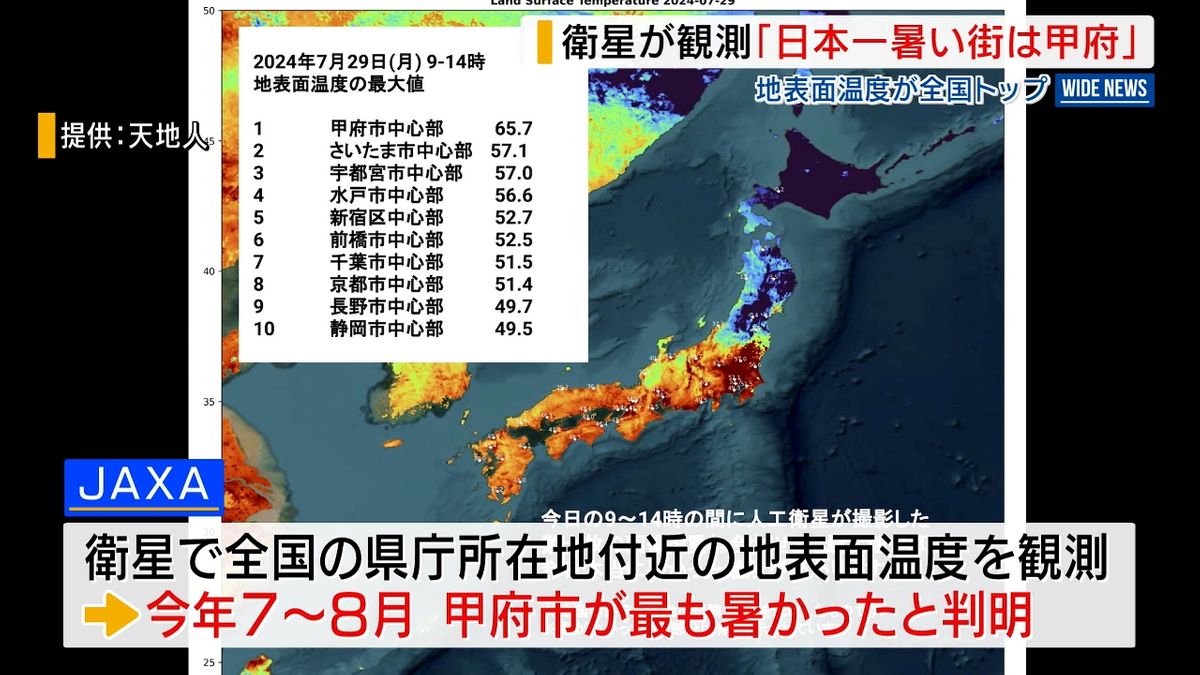

近年の猛暑で私たちが目にする「最高気温 35 ℃」という数値は、百葉箱の中、風通しの良い日陰で 1.5 m の高さに取り付けられた温度計が測った空気の温度にすぎません。発掘調査員が向き合うのは地面そのもの…アスファルト舗装や乾いた土、あるいは発掘調査現場の地面…の温度です。これが地表面温度(Land-Surface Temperature: LST)であり、同じ日に 60 ℃を超えることも珍しくありません。2024 年夏、甲府市では気温 41 ℃の日に LST が 65.7 ℃に達し、気温との差が 25 ℃以上に開いたことが衛星観測で確認されています。皮膚が数秒で熱傷を負う閾値がおよそ 60 ℃前後と言われるだけに、LST は発掘現場の安全を左右するクリティカルな指標です。

| 指標 | 測定方法・高さ | 適用範囲 | 発掘現場への意味合い |

|---|---|---|---|

| 気温 | 百葉箱、1.2–1.5 m、通風・日陰 | 広域の熱中症リスク・WBGT 計算要素 | 作業者の熱ストレスの“平均的”な目安 |

| LST | 地面表層、衛星熱赤外/サーモカメラ | 面的に高温ホットスポットを把握 | 直接触れる地面・工具の熱傷、遺物劣化のリスク評価 |

1-1 衛星リモートセンシングが可視化する「地面の危険値」

JAXA の気候変動観測衛星 「しきさい」(GCOM-C) や NASA の Terra / ASTER などは、10 µm 近傍の熱赤外放射を解析して数日おきに全球 LST マップを更新しています。解像度は 1 km 前後と粗いものの、日本列島全域で「真夏に特に焼けやすい地点」を面的に抽出できるため、遺跡の位置を GIS に重ねれば高温ホットスポットが一目で分かります。

発掘を計画している自治体や調査会社では、過去 3〜5 年分の LST を平均化し、地表面温度のピークが 40 ℃台後半から 50 ℃台に乗るタイミングを“危険週”として年間工程に組み込み始めています。こうしたデータドリブンの工程管理が、近年の「休掘・資料整理ウィーク」や「早朝のみ実地作業」の導入を後押ししています。

1-2 LST ベースのリスク評価が変える工程と予算

従来の安全管理は「気温 35 ℃を超えたら休憩」「WBGT 28 ℃で警戒」といった空気温度起点のルールが中心でした。しかし LST が気温を 20 ℃以上上回る盛夏では、午後には検出面に膝をつけないほど熱せられ、工具の金属部が火傷レベルに達します。

このため、いまや発掘計画書には (1) 衛星 LST の長期解析結果、(2) WBGT 予報との突き合わせによる危険カレンダー, (3) LST 低減を目的とする資材・機器の調達予算 が必須項目になりつつあります。特に国交省の建設現場向け事例集を援用すると、遮光ネットやミストファンなどの費用を「現場環境改善費」として計上しやすく、文化庁補助事業でも認められるケースが増えています。

1-3 発掘現場が LST を見る三つの理由

- 作業者の安全 地表面が 60 ℃を超えると数秒で II 度熱傷が発生し得ます。膝立ちや手づかみの作業を安全に行うには、LST を常時監視し遮熱措置を講じる必要があります。

- 工程の安定 気温が 35 ℃でも LST が 55 ℃を超える午後は作業停止を余儀なくされることが多く、衛星データで“危険日”を事前に把握しておくと、資料整理や室内作業にシフトする計画を組み込みやすくなります。

- 出土遺物の保存 木器や鉄器は高温乾燥で急速に劣化します。LST解析に基づき、遮光と散水を組み合わせて出土面の温度と湿度をコントロールすることが、学術的・保存科学的にも重要です。

1-4 小結

気温はあくまで空気の温度に過ぎません。発掘現場で直接私たちの皮膚と遺物に降りかかるのは地表面温度です。人工衛星がもたらす LST データを活用して危険を“可視化”し、WBGT 予報と統合したマクロレベルの管理フレームを構築することが、2025 年以降の発掘計画のスタンダードとなります。地面がフライパン並みに熱せられる時代に、LST を基点とした戦略なしでは安全も工程も守れません。

2. メソ層──発掘調査区を“冷やす”エンジニアリング

発掘現場は都市の建設現場と同様、炎天下にさらされる屋外定点作業です。ただし地面を掘り下げて作業するため空気がこもりやすく、周囲に重機や高い構造物がないことも多い。つまり自前で“人工の木陰と風”を作らないかぎり熱が逃げない環境です。ここでは、区画全体の熱負荷を下げるために日本の現場で実際に導入が進むエンジニアリング手法を、①上空からの日射カット、②空気と地表の冷却、③作業者のリセット基地という三つの視点で整理します。

2-1 上空からの熱を断つ――遮光と反射

もっとも基本的で効果が大きいのは遮光ネットや遮熱シートを張り巡らせる方法です。国土交通省の事例集では、遮光率 70 % 程度のメッシュを張ることで WBGT が 1~3 ℃ 低下し、体感温度が大幅に和らいだ例が多数報告されています。発掘現場の調査区の四隅に単管パイプを立ててタープ状にネットを張れば、遺物検出面の養生にもなるほか、強い日射で木製品や金属遺物が急乾・酸化するリスクも抑えられます。

加えて、露出した遺構や仮設通路に白い反射シート(ポリオレフィン系の高反射材)を敷くと表面温度が 10 ℃以上下がり、地表からの輻射熱が弱まります。高温で粘土質が乾き硬化しやすい平坦面にも効果的です。遮光ネットと反射シートを組み合わせることで、「空中からは光を遮り、地表では熱をはね返す」二層の防御を形成できます。

2-2 空気と地表を“強制冷却”する――送風・ミスト・散水

大型扇風機とドライミストファンは、無風の盆地の遺跡や山間の谷地で特に威力を発揮します。国交省資料によれば、直径 1 m クラスの可搬扇風機にミストノズルを装着し、毎時 10 ℓ 程度の細霧を送ると周辺 WBGT が 最大 5 ℃ 低下したケースもありました。 ミストは気化熱で空気を冷やすだけでなく、地表面を湿らせて表面温度を下げる効果もあるため、散水車が入れない狭い区画での“移動冷房”として重宝します。

地面そのものを冷やしたい場合は、午前中に散水ホースで広範囲を湿潤させる方法が最もシンプルです。気化に伴って熱が奪われ、特に粘土層やアスファルト舗装の表面温度が顕著に下がります。散水後に白シートをかけておけば水分保持時間が延び、午後の上昇を抑えられます。

2-3 作業者をクールダウンさせる“リセット基地”

遮光と送風だけでは深部体温が高まった作業員を十分にリカバーできません。そこで各現場が工夫しているのが空調休憩所と休憩車両のハイブリッド運用です。平地の大規模遺跡ではプレハブ小屋をエアコン 2 馬力以上で冷やし、氷嚢・クーラーボックス・製氷機を常備。狭小地や斜面ではハイエースなどのワゴン車を冷房フル稼働で待機させ、班ごとに 10 分交代で車内クールダウンを行います。国交省事例では、この“車内休憩”方式に切り替えてから熱中症発症率がゼロになったと報告されています。

休憩拠点は「どこからでも 2 分以内に到達できる」距離に配置し、WBGT が 28 ℃を超えたら 45 分作業・20 分休憩のサイクルに移行するルールを掲示しておくと、班長の判断がぶれません。

2-4 設備配置モデルと参考コスト

| 設備・資材 | 単価の目安 | 設置数量(100 ㎡ 区画モデル) | 効果のめやす |

|---|---|---|---|

| 遮光ネット(70 %)+単管フレーム | 約 1,500 円/㎡ | 120 ㎡ | 直射・散乱光を 70 % カット、WBGT ▲1〜3 ℃ |

| 反射シート(白色ポリ) | 600 円/㎡ | 60 ㎡ | 表面温度 ▲10 ℃ |

| 大型ミストファン(φ1 m) | 25 万円/台 | 2 台 | 周辺 WBGT ▲3〜5 ℃ |

| 散水ホース+タイマー | 2 万円/式 | 1 式 | 地表面湿潤で▲5 ℃(散水直後) |

| 冷房休憩車両(ワゴン) | 1 日 8,000 円(リース) | 1 台 | 深部体温 −0.6 ℃/15 分 |

| 補給設備(製氷機・冷蔵庫) | 15 万円/式 | 1 式 | 飲料・氷嚢を 4 ℃で維持 |

※価格は 2025 年春の関東地方レンタル相場。

こうした費用は国土交通省が推奨する「現場環境改善費」として発掘予算に計上しやすく、文化庁補助でも認められる事例が増えています。遮光ネットやミストファンは工事現場と共同でリースすることでコストを半減できる場合もあり、開発事業と連動した発掘では連携を検討する価値があります。

2-5 小結:遺跡を“冷やす”設計思想の要旨

発掘調査区の熱対策は、「光・風・水・冷房」という四つの要素を重層的に組み合わせて初めて機能します。まず上空からの光を遮り、反射材で余分な熱を地表に蓄えさせず、風と水で気化冷却を進め、最後に冷房休憩所で作業者の体温をリセットする。この連鎖こそが真夏の安全操業の鍵です。LST と WBGT のマクロ指標で危険日を把握し、メソ層ではこの“人工の木陰と風”を現場に設計し続けることが、工程を止めずに文化財を守る最短ルートとなります。

3. ミクロ層――“人”を守る装備と運用

発掘作業員が炎天下の区画に身を置くとき、最後の防波堤になるのは個人装備と運用ルールだ。マクロ層で暑さを予測し、メソ層で区画全体を冷やしても、作業員の深部体温が上がれば熱中症は避けられない。ここでは、近年の日本の発掘現場で定着しつつあるウェアラブル技術・着衣冷却・水分管理・救護体制を、連続した流れの中で整理する。

3-1 着衣冷却:空調服と冷却ベスト

2025 年モデルの空調服は25 V バッテリーと IP68 等級の防塵防水ファンを備え、最大風量 103 L/秒を約 2 時間維持する“モンスター級”が主力になった 。長袖の作業着の下に空気を強制循環させ、汗の気化を促す仕組みで、従来の 12 V 機に比べて体表冷却効率が 1.5 倍に向上している。

空調服の弱点は「止めればただの重い上着」という点だが、保冷剤ポケット付き冷却ベストやネッククーラーを組み合わせれば、バッテリーを温存しつつ連続冷却が可能になる。発掘区画では屈伸や膝立ちが多いので、脇の下と首を直接冷やすベスト類が特に有効だ。

3-2 暑熱リスクを“可視化”するウェアラブル

作業員自身が暑さに気づく前にアラートを出すのが、5か月使い切り型の「熱中対策ウォッチ カナリア Plus」である。手首の皮膚温・脈拍・活動量から深部体温上昇を推定し、危険域に入ると振動と LED で知らせる。電池交換が不要なため交代勤務の現場でも取り回しが良く、自治体発注の大規模発掘で導入例が増えている。

3-3 リアルタイムの環境アラーム

班長や巡視責任者は携帯 WBGT 指数計を腰ポーチに入れ、15 分おきに環境値を読み上げて全員と共有する運用が定着した。最近の機種は警戒値設定が可能で、WBGT が 28 ℃に達するとブザーと赤色 LED が点滅し、作業をいったん止めるトリガーになる。

3-4 水分・塩分管理と作業リズム

厚生労働省の啓発資料では「10〜20 分ごとに一口ずつ、発汗量が多い日には 15 分おきに 100〜150 mL」を目安に計画的飲水を促している。 発掘現場では班長がタイマーを携帯し、ブザーが鳴るたびに全員に飲水をコールする方式がもっとも簡便だ。盛夏には塩タブレットを1時間あたり 1〜2 粒摂るルールも添えられる。

作業-休憩サイクルは WBGT で動的に切り替えるのが標準だ。

WBGT 25〜28 ℃:60 分作業/15 分休憩 → 28〜31 ℃:45 分作業/20 分休憩 → 31 ℃超:原則中断

このリズムを時計やスマホアプリではなく 環境アラーム + 班長のホイッスルで全員同時に動かすと、現場が散らばる発掘でも遵守率が高い。

3-5 救護と体調モニタリング

休憩のプレハブの入口には熱中症応急セット(経口補水液、氷嚢、冷却ジェル、体温計、塩タブレット、簡易担架、AED)を常設し、位置を反射テープで明示する。応急キットは工事用通販でセット購入でき、価格は 3 万円前後だ。

また、厚労省の「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」を教材に、作業初日に 30 分の安全教育と尿色セルフチェックを実施すると、体調不良者の早期発見につながる。

| 推奨個人装備 | 主な機能 | 備考 |

|---|---|---|

| 25 V 空調服+ファン | 強制対流で体表冷却 | 防塵・防水 IP68、風量 103 L/s |

| 冷却ベスト(保冷剤・ファン併用) | 静脈部位を直接冷却 | 交換用保冷剤は氷嚢と共通化 |

| ネッククーラー/遮熱ヘルメットカバー | 頸動脈冷却、輻射遮断 | ヘルメット一体型が作業しやすい |

| 熱中対策ウォッチ(深部体温) | 危険域でアラート | 5 か月使い切り・充電不要 |

| 携帯 WBGT 計+ブザー | 作業-休憩の切り替えトリガー | 班長・巡視者が所持 |

| 応急キット+AED | 冷却・搬送・蘇生 | 入口または休憩所に常設 |

3-6 小結

空調服やウェアラブルは氷嚢や水分補給の代わりではなく、身体の熱蓄積を遅らせる“時間稼ぎ”にすぎない。その“稼いだ時間”を活かして、計画的飲水・定時休憩・迅速な冷房リセットを確実に回すのが発掘現場の運用の核心である。装備と行動、そして救護体制を一つのループに組み込むこと、これがミクロ層で「人を守る」もっとも実践的なアプローチだ。

4. ガバナンス:法制度・行政ガイドライン

発掘現場の熱中症対策は「善意の安全配慮」では済まされない段階に入った。 2025 年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則は、暑さ指数(WBGT)28 以上または気温31 ℃以上で1時間超の屋内外作業を行う事業者に対し、体制整備・実施手順・周知の3要件を罰則付きで義務化した。違反すれば6か月以下の拘禁刑または50 万円以下の罰金という厳しいペナルティが科される。埋蔵文化財発掘は建設業のような常設現場ではないものの、労働安全衛生法の適用除外ではない。自治体教育委員会や民間調査会社が雇用する調査員・作業員が屋外で土木作業に従事する限り、「発掘=事業場」として同じ義務を負う。

4-1 国レベルの枠組み

- 改正労働安全衛生規則(2025)

- 3要件(報告体制・実施手順・周知)を整備し、文書化して保存

- WBGT ロガーなどの客観データによる作業可否判断を推奨

- 厚生労働省「職場における熱中症予防対策」(ガイドライン)

- WBGT25 ℃から段階的に休憩・作業時間を設定

- 休憩所の冷房・飲料水・塩分補給を事業者の責務として明記

- 環境省「熱中症警戒アラート」制度

- アラート発令地域で屋外作業を行う場合、WBGT 実測と合わせて対策を強化

4-2 文化財行政の位置づけ

文化庁は「発掘作業は労働安全衛生法等に基づき事故防止を図ること」とする1998年通知を出しており、近年は安全対策経費の補助対象に熱中症関連費(遮光資材、ミストファン、空調服など)を含める運用が定着した。文化庁補助金を申請する際は、下記のような様式で安全費を積み上げると審査が通りやすい。

| 経費区分 | 説明 | 見積書添付 |

|---|---|---|

| 現場環境改善費 | 遮光ネット・散水タイマー・ミストファン | 必須 |

| 個人安全装備費 | 空調服、冷却ベスト、WBGT 計 | 任意(購入かレンタルか明示) |

| 安全教育・救護費 | 普通救命講習受講料、AED リース | 証明書写し |

4-3 地方自治体マニュアルの動向

福島県、熊本市、宮城県などは独自の「発掘調査安全衛生マニュアル」を策定し、WBGT 値による作業停止基準、救急搬送フロー、熱中症キットの標準装備を明文化した。自治体による違いはあれど、以下3点は共通で盛り込まれている。

- WBGT 基準運用

- 28 ℃以上:作業短縮あるいは 45 分作業-20 分休憩

- 31 ℃以上:原則中断し冷房休憩所へ退避

- 責任体制の明確化

- 発掘責任者(調査主体)

- 安全衛生管理者(班長兼務可)

- 救護責任者(看護師または普通救命講習修了者)

- 緊急搬送手順

- 意識障害・歩行不能時は 119 → 受入医療機関を事前リスト化

- 発生時間・体温・WBGT を事故報告書に記録し、文化財課へ24時間以内に提出

4-4 建設業ガイドラインの活用

国土交通省の「建設現場における熱中症対策事例集」は、発掘現場でも転用しやすいチェックリストと現場写真を多数掲載しており、

- 遮光ネット・ミストファンの配置図

- 空調休憩車両の運用スケジュール

- 班長向け WBGT アラームの設定例 といった**“設計図面レベルの具体性”**を持つ。発掘側がこれを参考に現場配置図を作成すれば、建設側との資機材共有や安全書類の整合が取りやすい。

4-5 コンプライアンス実装フロー

- 計画段階

- 遺跡位置の LST 解析結果と WBGT 過去データを安全計画に添付

- 遮光・送風・休憩所計画を工程表に反映

- 発注・契約

- 仕様書に「改正労安則第○条に基づく熱中症対策を講ずること」を明記

- 作業員へ空調服・深部体温モニタを貸与する旨を契約条件に含める

- 施工・発掘中

- 日次で WBGT 記録 → 週間安全会議で共有

- 事故・ヒヤリハットを所定様式で報告し、是正措置を即日実施

- 報告・実績整理

- 終了後に「安全対策実施報告書」とコスト実績を文化庁・自治体へ提出

- LST データと熱中症発生件数を突合し、翌年度計画にフィードバック

4-6 小結

ガバナンス層は〈法律で決まっているから守る〉段階から、〈データとマニュアルで安全をデザインする〉段階へシフトした。改正労安則は“最低ライン”に過ぎず、文化庁通知と地方マニュアル、そして建設業の事例集を横串でつなぎ、計画・実行・記録・評価の PDCA を回す仕組みそのものが、発掘現場の競争力と信用を左右する。法的コンプライアンスを土台に、行政の補助制度や他分野の知見を取り込み、熱中症ゼロと工程遅延ゼロを同時に達成するガバナンスを構築すること、それが 2025 年以降の発掘調査に求められる新しい常識だ。

まとめ:“掘る”と“守る”を両立させる四層戦略

埋蔵文化財発掘は、文化遺産を未来に伝える営みであると同時に、きわめて過酷な屋外労働でもある。真夏の現場は空気温度 35 ℃を超えるだけでなく、地表面温度(LST)が 60 ℃台に達し、皮膚・遺物・粘土面のすべてが瞬時にダメージを受ける環境だ。気温ではなく LST を起点に計画する。これが 2025 年現在、発掘安全管理の出発点になった。

四つの層は互いに独立して動くのではなく、ピラミッド構造で積み重なりながら機能する。

| 層 | キーコンセプト | 主な施策 |

|---|---|---|

| マクロ | 「危険日を可視化」 | 衛星 LST 解析と WBGT 予報で危険カレンダーを作成 |

| メソ | 「区画を冷やす」 | 遮光ネット・反射シート・ミストファン・散水・休憩車 |

| ミクロ | 「人を守る」 | 空調服・冷却ベスト・深部体温ウェアラブル・計画飲水 |

| ガバナンス | 「ルールで担保」 | 改正労安則遵守、自治体マニュアル、PDCA 記録保存 |

四層がかみ合うと、次のループが成立する。

- LST × WBGT で“危険日・危険時間帯”を予測

- 予測に合わせて 遮光・送風・散水設計 を先回りで実装

- 個々の作業員は 空調服+ウェアラブル で熱負荷を遅延

- 定時飲水・休憩 と 環境アラーム でオペレーションを統一

- すべてを 手順書と実績データ に残し、翌年にフィードバック

このループが途切れると、どこかで事故が起きる。逆に言えば、ループを回し続けられれば「熱中症ゼロ・遅延ゼロ」は十分に達成可能だ。

Key Takeaways

- データ駆動:衛星 LST と WBGT を合わせた“科学的な危険日設定”が計画の柱になる。

- 多層防御:遮光・反射・送風・冷房の多段構えで区画全体の熱負荷を下げる。

- 装備+運用:空調服やウェアラブルは“稼いだ時間”を飲水・休憩に充てるツール。

- 法令遵守:改正労安則は最低ライン。マニュアル化と記録保存で PDCA を止めない。

- 費用確保:安全対策経費は文化庁補助や現場環境改善費に計上し、早期予算化する。

炎天下で遺跡と向き合う私たちが守るべきものは二つ、作業者の命と、未来に残す文化財。

四層戦略で暑熱リスクを制御し、「掘る」と「守る」を両立させる発掘現場の新しい標準を築こう。

![[Latest Edition] Takeda Shingen and the Legend of Buried Treasure in Yamanashi](https://sitereports.site/wp-content/uploads/2025/05/u8212712851_Abstract_collage_of_Yamanashi_Golden_Legends_shim_428d4d3b-5ed4-4414-b5c4-29666731bd9a_0.png)

![[Updated for 2025] A complete guide to remote work efficiency: time management, tool management, and how to deal with work-from-home issues](https://sitereports.site/wp-content/uploads/2025/05/u8212712851_complete_guide_to_remote_work_efficiency_time_man_d76d13aa-5aaa-494e-9bf7-4f342c28ccf4_0.webp)