世界遺産と生物多様性保全の関係性は、地球環境保全における重要なテーマとなっています。世界自然遺産は単に美しい景観や歴史的価値だけでなく、地球上の生物多様性を守る要塞としての役割を果たしています。近年の研究により、世界遺産地域が生物多様性保全においていかに重要な役割を担っているかが明らかになってきました。本記事では、世界遺産と生物多様性の関係について最新の研究成果をもとに探究します。

世界遺産条約と生物多様性条約:二つの国際枠組みの連携

世界遺産条約(1972年採択)と生物多様性条約(1992年採択)は、それぞれ異なる時期に成立した国際条約ですが、生物多様性保全という点で重要な接点を持っています。世界遺産条約は2022年に採択から50周年を迎え、生物多様性条約は2022年に30周年を迎えました。

世界遺産条約における自然遺産・複合遺産のうち、生物多様性の基準のみで登録されているのは14件にすぎませんが、生物多様性の基準を一つでも含むものは129件、生物多様性または生態系の基準を含むものは153件に及んでいます。このことからも、世界遺産条約において生物多様性保全が重要な課題となっていることがわかります。

一方、生態系、生物種、遺伝子の保全、持続可能な利用、利益の公正・衡平な配分という広範な目的を持った生物多様性条約においては、世界遺産地域をはじめとする保護地域が、生物多様性の現地保存のため重要な役割を担っています。

最新研究:世界遺産は生物多様性の宝庫

2023年にUNESCOとIUCN(国際自然保護連合)によって発表された画期的な研究によると、世界遺産サイトは地球表面積の1%未満にしか過ぎないにもかかわらず、全世界の生物種の20%以上を保有していることが明らかになりました。

この研究では、Conservation Internationalの分析を用いて、世界遺産地域には75,000種を超える植物が生息し、世界中の哺乳類、鳥類、硬質サンゴの既知種の半分以上が含まれていることが判明しました。

Conservation Internationalの科学者Patrick Roehrdanzは、「世界遺産サイトは文化遺産だけでなく、地球の生物多様性の遺産も保存しています。このベン図がどの程度重なっているかを十分に理解していませんでした。この分析により、これらの地域がグローバルな保全にとってどれほど重要であるかをより深く理解することができます」と述べています。

100万種以上の生物が絶滅の危機に瀕し、各国が2030年までに陸と海の30%を保護するという世界的な目標に合意している現在、生物多様性の価値を理解し考慮することは極めて重要です。

事例研究:奄美・沖縄の世界自然遺産と生物多様性

日本では2021年に「奄美大島、徳之島、沖縄島北部、西表島」が世界自然遺産に登録されました。この地域は、生物多様性の豊かさが評価され、世界自然遺産として認められたものです。

奄美群島は、九州本土の南に位置し、約155万年前に大陸から隔離されました。この孤立した地史を反映し、現在、世界でも奄美群島にしか見られない固有種を数多く観察することができます。奄美群島の特徴的な植物相はよく知られており、現在までに63の固有種を含む約1,800種の維管束植物が記録されています。

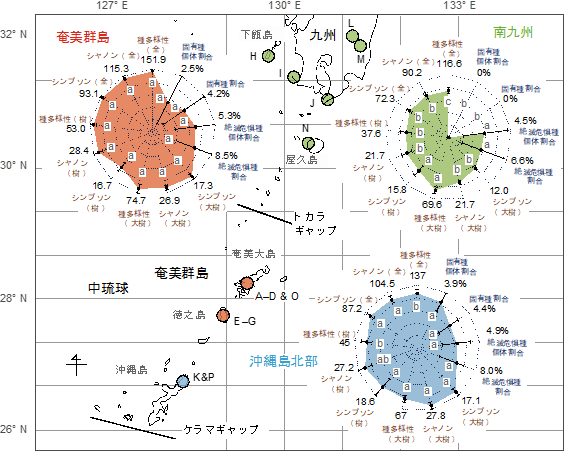

最近の研究では、奄美群島(奄美大島・徳之島)の常緑広葉樹林は、沖縄島北部や南九州よりも高い種多様性を有していることが明らかになりました。この研究は奄美群島の植物多様性を草本層を含めて定量的に評価した初めての研究であり、今後の世界自然遺産モニタリングの起点データを提供しています。

これらの島々がこれほどまでに生物多様性に富んだ地域となった理由として、温暖・多湿な亜熱帯気候という条件だけでなく、琉球列島の成り立ちが深く関係しています。もともとこれらの島々はユーラシア大陸の一部であり、大陸と同じ生き物が生息していましたが、大規模な地殻変動により大陸から分離され、生き物は島に隔離された状態となりました。そして長い年月をかけて気候変動による分離結合を繰り返す間に、固有の進化を重ね、種類が増えたと考えられています。

4地域の陸域面積は約4万ヘクタールであり、日本の国土の0.5%に満たないのですが、そこでは非常に多くの種類の生き物が確認されています。鳥類に関していえば、約400種が生息・生育していると言われていますが、これは、日本全国に生息する鳥類の種数の約60%にあたります。

世界遺産保全管理の進展と課題

世界自然遺産地域では、行政機関や民間関係者の連携・協働による保全管理の取組が進展してきた結果、希少種の生育・生息状況の改善、自然景観や生態系の回復など自然環境や生物多様性の保全上の効果も確認されています。

例えば小笠原諸島では、主として外来種対策を実施した場所において、一部生態系の回復が確認され、世界遺産登録に向けた取組がなければ数年で失われていたとも考えられる脆弱な生態系を保全することができるなど、顕著な成果も確認されています。

これらの世界自然遺産地域における保全管理の取組は、他の世界自然遺産地域においてグッドプラクティスとして共有されることで相互に活かされるものであり、また、自然環境の保全管理に関する有効な事例として、世界自然遺産地域以外においても参考となるものです。

一方で、世界遺産の保全には様々な課題も存在します。世界遺産を取巻く脅威や危険の内容も年々多様化し、深刻さを増しています。地球規模のものでは、ネパールの「サガルマータ国立公園」の温暖化による氷河溶解、オーストラリアの「グレート・バリア・リーフ」の珊瑚礁の白化現象、イタリアの「ヴェネツィアとその潟」の海面上昇など多くの世界遺産地に影響が現れています。

[PDF] 世界自然遺産地域における成果と今後求められる保全管理について … https://www.env.go.jp/nature/isan/kento/conf02/04/mat01r.pdf

[PDF] 世界自然遺産地域における成果と今後求められる保全管理について … https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/sekaiisan/pdf/4shiryo1.pdf

持続可能な発展と生物多様性保全:ユネスコエコパークの取組

世界自然遺産が顕著な普遍的価値を有する自然を厳格に保護することを主目的とするのに対し、ユネスコエコパーク(生物圏保存地域)は自然保護と地域の人々の生活(人間の干渉を含む生態系の保全と経済社会活動)とが両立した持続的な発展を目指しています。

ユネスコエコパークは、豊かな生態系を有し、地域の自然資源を活用した持続可能な経済活動を進めるモデル地域です。2024年7月現在、136か国759地域が登録されており、うち日本国内は10地域となっています。

国際的認定地域における観光振興と生物多様性保全の戦略の相克と両立についての研究も進んでいます。国際機関(UNESCO, FAO等)と国内自治体の公的文章の比較・検証を通じ、地元の期待と認定機関の目的との齟齬という観点から課題を明らかにした研究もあります。

ポスト2020生物多様性枠組みと世界遺産

2021年に開催されたICOMOS(国際記念物遺跡会議)とIUCNが共同で行ったワークショップでは、世界遺産と生物多様性のポスト2020グローバル枠組み(Post-2020 Global Biodiversity Framework)について議論されました。

このワークショップでは、世界遺産がポスト2020生物多様性枠組みにどのように貢献できるかについて検討され、自然と文化の連携に関する重要な考察も含まれています。

2010年に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された愛知目標は、「2020年までに少なくとも陸域及び陸水域の17%、また沿岸域及び海域の10%、特に、生物多様性と生態系サービスに特別に重要な地域が、効果的、衡平に管理され、かつ生態学的に代表的な良く連結された保護地域システムやその他の効果的な地域をベースとする手段を通じて保全され、また、より広域の陸上景観又は海洋景観に統合される(目標11)」とされています。

しかしながら、2020年9月に公表された地球規模生物多様性概況第5版(GBO5)によると、世界全体では愛知目標の20の目標のうち、6つの目標が部分的に達成されたものの、完全に達成された目標はないとされました。

世界遺産の地域社会による管理:COMPACTアプローチ

世界遺産条約の進展や過去10年間にわたる全般的な保全に関する多くの政策や概念の進展により、先住民族や地域社会が世界遺産の管理に関与する新たなアプローチが可能となりました。

世界遺産条約の実施における5つの戦略目標の1つとして地域社会を含めることは、世界遺産プロセスのすべての段階における地域社会の関与と、保全と持続可能な開発を結び付ける権利に基づくアプローチに対する需要の高まりを反映しています。

この傾向は、生物多様性条約保護地域作業計画のような他の世界的な文書にも見られます。保護地域におけるガバナンスの概念の出現は、先住民と地域社会が世界遺産管理において果たす重要な役割を認識し、支援するための重要な枠組みを提供しています。

[PDF] 地域社会による世界遺産の管理 COMPACT 経験に基づく方法論 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/sekai_isan/pdf/93707001_04.pdf

結論:生物多様性保全における世界遺産の役割

世界遺産と生物多様性の関係は、地球環境保全において重要かつ複雑な課題です。世界遺産地域は地球の表面積の1%未満を占めるにもかかわらず、全世界の生物種の20%以上を保有するという重要な役割を果たしています。

世界自然遺産地域における保全管理の取組は、他の地域においても参考となるモデルケースとなり得ます。一方で、気候変動や人間活動によるさまざまな脅威に対応するために、科学的知見に基づく管理と地域社会の積極的な参画が不可欠です。

ポスト2020生物多様性枠組みにおいて、世界遺産条約と生物多様性条約の連携をさらに強化し、地球の生物多様性保全に向けた統合的なアプローチを推進することが求められています。

世界遺産は単なる観光資源ではなく、地球の生物多様性を守る重要な要塞であり、私たち人類の共通財産として、将来世代に引き継いでいくべき貴重な宝なのです。