古代DNAの解析から広がる「古ゲノム学」の世界は、近年急速に発展し、私たちの過去への理解を劇的に変えています。本サーベイでは、この分野の最新研究成果と今後の展望についてご紹介します。

古代ゲノム学とは何か?

古代ゲノム学は、遺跡から発掘された古代の人骨や生物遺骸に残るDNAを解析する学問分野です。1980年代に古人骨にもごく僅かなDNAが残っていることが明らかになり、その分析が始まりました。当初は技術的制約から母系に遺伝するミトコンドリアDNAの分析が中心でしたが、2006年に「次世代シークエンサ」と呼ばれる技術が実用化され、古人骨の核DNAも分析できるようになりました。

核DNAは「人体の設計図」とも言われ、両親から受け継がれるため、ミトコンドリアDNAよりもはるかに多くの情報を得ることができます。これにより、古代人の身体的特徴から病気のかかりやすさ、さらには社会構造や親族関係まで解明できるようになりました。

技術革新がもたらした研究の飛躍

2022年ノーベル生理学・医学賞を受賞したスバンテ・ペーボ博士の功績は、この分野の礎を築いたことにあります。ペーボ博士は「古ゲノム学」という新しい学問領域を確立し、世界各地の異なる年代の生物遺骸からDNAを取り出し、比較分析することで、遺跡や骨の形状だけではわからない古代の人々の交流や移動を遺伝情報に基づいて研究できるようにしました。

近年では、DNAキャプチャシーケンス技術により、少量しか残っていない古代DNAを濃縮して解析することが可能になり、東アジアなど温暖湿潤で古代DNAの保存に適さない地域でも研究が進んでいます。

最新の研究成果

人類の起源と移動に関する新たな知見

2024年12月、マックスプランク進化人類学研究所のチームは、現在知られている中で最も古い現代人ゲノムの解読に成功しました。ドイツのラニスとチェコのZlatý kůňで発見された7人の個体は、4.2万〜4.9万年前に生きていた初期のヨーロッパ人で、アフリカを出た後、世界の他の地域に定住した人々の祖先集団の一部だったことが明らかになりました。

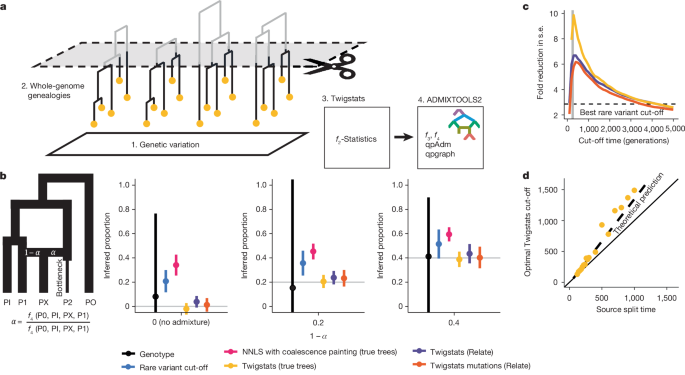

また、2025年1月に発表された新しい解析方法「Twigstats」は、遺伝的に非常に近い集団間の差異をより正確に測定可能にしました。この手法を用いて、紀元後1千年紀のヨーロッパにおける民族移動の詳細な解析が行われ、スカンジナビアからの遺伝子が海路で英国や東ヨーロッパに、北ドイツを起点としたゲルマン民族の遺伝子が陸路で中央ヨーロッパに広がった様子が明らかになりました。

動物のゲノムから見る進化と家畜化の歴史

人類だけでなく、動物の古代ゲノム研究も飛躍的に進んでいます。2022年に報告された研究では、シベリアの永久凍土から発掘された100万年以上前のマンモスの大臼歯からDNAが抽出され、ゲノムが解析されました。これは、それまでの最古記録(約70万年前のウマ類)を大幅に更新するものでした。

2025年2月には、5.2万年前のケナガマンモスから初めて古代DNAの3次元構造が復元され、「フリーズドライ状態になった標本」からDNAの詳細な配置までもが明らかになりました。

また、2025年1月に『Science』誌で発表された羊のゲノム研究では、過去1.2万年間にわたる118の古代ゲノムが分析され、トルコの約8000年前の集団が現代の家畜羊の基本系統であることが示されました。同時に、青銅器時代に西部ステップ地域からの大規模な遺伝子流入があり、これは人間の移動パターンと並行していることが指摘されています。

分析手法の革新

古代ゲノム学の進展には、分析手法の革新が不可欠です。前述の「Twigstats」は、個々のゲノムの系統関係を推定した後に統計計算を行うことで、従来の10倍近い精度で集団間の遺伝的差異を検出できるようになりました。

また、古代DNAからエピゲノム情報(DNAのメチル化パターンなど)を復元する方法も開発され、古代の遺伝子発現パターンも推測できるようになりました。このように、単にDNA配列を読むだけでなく、DNAがどのように機能していたかまで推測できるようになってきています。

日本における古代ゲノム研究

日本でも古代DNA研究は着実に進展しています。国立遺伝学研究所の研究グループは、縄文時代人のゲノムが古代北シベリア集団のゲノムからの影響を受けていたことを発見しました。

2025年3月15日からは国立科学博物館(東京・上野)で特別展「古代DNA―日本人のきた道―」が開催され、4万年に及ぶ日本列島集団の成立のシナリオを、人骨から得られた最新のゲノムデータと考古学研究の成果で解説されます。この展示では、「白保竿根田原洞穴遺跡」(沖縄)から出土した2万7千年前の「最古の日本人」や、日本で初めて現代人と同じ精度でゲノム全体が解析された船泊遺跡(北海道)の縄文人などが紹介される予定です。

今後の展望

古代ゲノム学は今後もさらなる発展が期待されています。2025年4月には英国で「Human Evolution – From Fossils to Ancient and Modern Genomes」という国際会議が開催され、考古学的発見とゲノム解析の進歩によって変わりつつある人類進化の理解について議論される予定です。

古代ゲノム学の進歩により、文字による記録が残る前の人類史や生物の進化が、これまで以上に詳細に解明されつつあります。人類の起源や移動、他の人類種との交雑、古代の疾病、そして家畜化の過程など、多くの謎が少しずつ解き明かされています。さらに高度な分析技術の開発と、より多くの古代サンプルの解析によって、私たちの過去への理解はこれからも深まり続けるでしょう。

結論

古代ゲノム学は、過去と現代をつなぐ橋を築く革新的な学問分野です。技術の進歩により、かつては不可能だった分析が次々と実現し、人類と他の生物の歴史に新たな光を当てています。この分野は考古学、人類学、言語学、歴史学などとも密接に連携しながら、私たちの起源と進化の物語を書き換えつつあります。今後も古代ゲノム学からどのような発見が生まれるのか、大いに注目されるところです。

![[Ancient DNA] 5 Latest Books on Paleogenomics (October 2023 Edition)](https://sitereports.site/wp-content/uploads/2023/10/ancient-dna-5-latest-books-on-paleogenomics-october-2023-edition1-300x168.jpg)